古代の書写材といえば、真っ先に思い浮かぶのが、メソポタミアの楔形文字粘土板ではないでしょうか。

「泥なら地面にいくらでもあるし、拾って握って文字を刻むだけでしょ?」と思うかもしれません。でも、普通の「泥」を、精密な文字情報が長期間残る記録媒体とするにはいくつもの工夫がありました。

ここでは、羊皮紙工房所蔵の古代メソポタミアの粘土板を観察しながら、実践も交えてその制作工程をたどります。

古代メソポタミアの粘土板

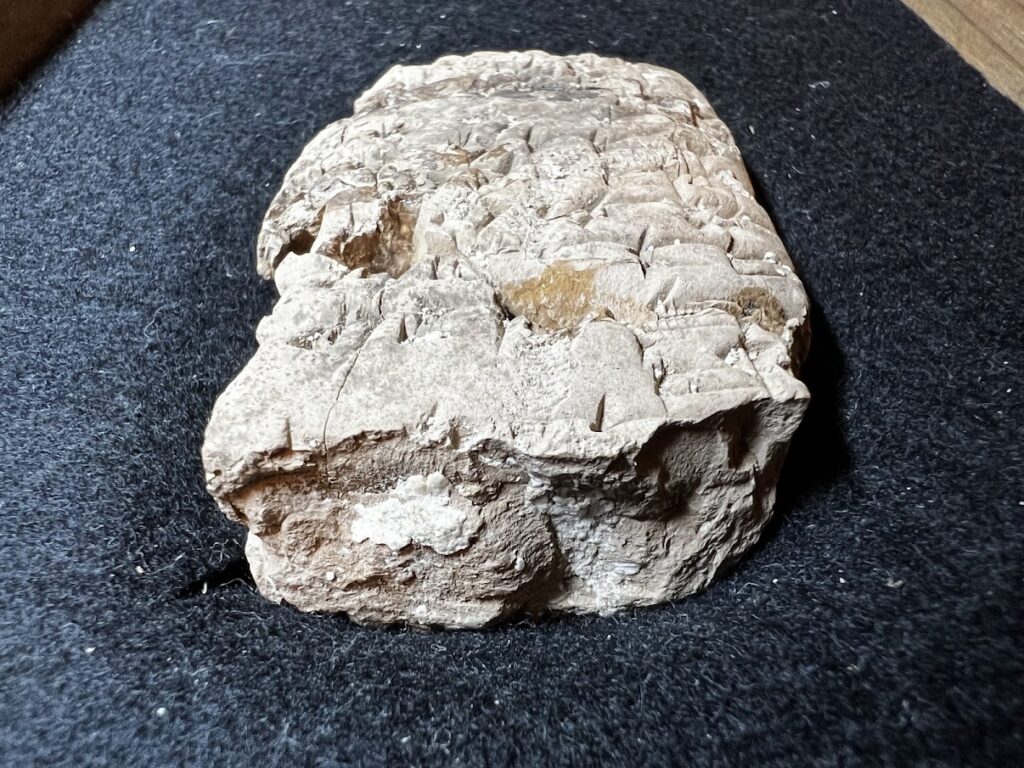

単なる石の塊のように見えますが、これは今から約3800年前に作られた文書です。さて、いったい何の文書でしょうか。

粘土板おもて

粘土板うら

これは2007年(この文章執筆時の18年前)にアメリカの骨董商から購入したもので、販売時の記録には「紀元前1900年頃の行政文書」とありました。あるアメリカ人大学教授の遺品とのことで、それ以上の情報はありません。

古代バビロニアの公用語アッカド語で書かれています。詳しい内容が知りたくてアッカド語辞典で調べてみると、「大麦」という単語が読み取れました。1語だけでも実際に粘土板文字を解読できた瞬間、この静かな粘土板が、ボソッと語りはじめたような気がして、胸が高鳴ったのを覚えています。

あれから18年、時代は大きく変わりAIを自由に活用できるようになりました。試しにAI(ChatGPT Plus GPT-5)にこの粘土板文書を読ませると、次の内容が示されたのです。

AIの解読(要約):

「アフ・イディンが、シン・イディナム王のために、大麦3グルを、20日目に受領した。これはシン・イディナム王の治世第7年、マシュカン・シャピルの城壁が築かれた年である。」

おぉ、18年前に「大麦」と一言だけつぶやいて以来沈黙を守り続けたこの粘土板が、AIの力で饒舌に語り始めた!

アッカド語の専門家ではないので、その信憑性を検証する術はないのですが、ラルサ王 シン・イディナムの治世第7年は紀元前1843年。この粘土板購入時の「紀元前1900年頃」という記述と一致します。また、「大麦」という単語が含まれている行政文書であるという点でも、まったく外れているわけではなさそうです。

この解釈がある程度正しいと仮定すると、この粘土板文書は紀元前1843年、古バビロニアのラルサ(現イラク南部)の王 シン・イディナム(Sin-iddinam)の治世に、マシュカン・シャピルという都市の城壁建設において、大麦3グル(約900リットル=560kg)が労働者のために受領されたことを示す「領収書」のようなものということになります。(注:現時点では未検証のAI解釈です。)

以上を踏まえて、少なくとも「紀元前19世紀頃の行政文書」という前提で話を進めましょう。

泥から粘土に

中東というと「乾いた砂漠」というイメージがありますが、「メソポタミア」は「河川の間」という意味で、川の恵みを受けた土地。この地域では、粘土も川の恵みのひとつです。地域により粘土が含む鉱物組成が異なるため(参考文献1)、現代博物館などに展示されている古代の粘土板には様々な色味のものがあります。

ただ、川から泥を採ってきてすぐに文字記録に使えるようになるわけではありません。泥には、大きな石や植物の破片など、さまざまなゴミが混じっています。雑多な泥から粘土のみを取り出すには、泥を一度乾燥させて砕き、水に浸す「水簸(すいひ)」という処理を行います。水中で粒の重さにより沈殿速度が異なるため、中間部分に溜まる粘土だけを取り出します。そのあとさらに布でろ過し、粒子の細かい粘土に精製します。ある程度水分を飛ばしてよく練ることで、ようやく使える粘土となるのです。

この工程を再現すべく、早速近所の河原へ粘土探しに行ってみます。橋の下を探索してみると、ある足跡が・・・。ぬかるんだ地面を歩いたワンコの足跡が乾燥してそのまま固まっています。これほどきれいに型取りできているということは、良質な粘土が含まれている証拠。

早速この土を採取して、精製してみましょう。

これは良質な粘土っぽい。この土を採取

ビニールにどっさり採ってきた河原の土を精製した後に残る「使える」粘土は、たったの一握り。「泥=粘土」ではなく、実際に使える粘土にするには複数の工程と時間が必要なのですね。

表面と中身

手元にあるメソポタミアの粘土板は、完全なものではなく、下の一部分が壊れて粘土板の中身が見える状態です。文書の完全解読には残念ですが、粘土板の構造を観察するにはむしろ好都合。

早速中身をのぞいてみると、表面に使われている粘土の粒子と、中身の粒子の大きさが異なっています。粘土板全体の厚さは最大部分で1.8センチ。粗い粒子の芯材部分は1.3センチ、細かい粒子の表層は1~3ミリ(場所により変動)でした。顕微鏡で見てみるとその差は一目瞭然。

この二層構造の理由は何でしょうか。

楔形文字はかなり精密な線の組み合わせでできています。そのため、軽いタッチで細い線がはっきりと見えるように、粒子の細かい粘土が使われます。粗い砂混じりでは、紙にインクがにじむのと同様、文字がぼやけてしまうのです。

ただ、全体を粒子が細かい粘土で作ると、さまざまな不都合が生じます。

まず考えられるのは、粒子の細かい粘土にかかる精製の手間とその希少性です。粒子が細かい粘土はろ過の工程を経るため精製に手間がかかるのと、大量に採取した土からほんの少ししか採れない貴重なものなので、全体を粒子の細かい粘土で作るのはもったいない。

次に、耐久性です。粒子の細かい粘土は文字の明瞭さのためには必須なのですが、それだけだと乾燥時の収縮率が大きく、ひび割れにつながってしまいます。そのためボディには粒子の粗い粘土を使うことでひび割れや収縮を防いでいるのです。

現代でも陶芸用の粘土には、そのような意味で粘土に砂などの粗い粒子を混ぜ込んで耐久性を出しており、用途に応じてその上に粒子の細かい「化粧土」をペーストとして塗布しています。

ただし、古代の粘土板では化粧を「塗る」のではなく、「コア&スキン技法」(Core and skin technique)といって、粒子の細かい粘土を延ばした薄いシートで、芯となる粗い粘土をくるむ方法で作られたようです(参考文献2)。日本的に表現すれば、「のり巻き技法」でしょうか。

文字入れのタイミング

粘土を扱う上でカギとなるのが、水分量です。陶芸の場合、粘土の大まかな成型は、水分を多くふくんで柔らかい段階で行います。削りなどの調整は、英語では「Leather hard」(革くらいの硬さ)と言われる段階、つまり水分の蒸発が進み、粘土の形は保つけれど、まだ爪の痕がつく程度のやわらかさで行います。

粘土板に楔型文字を刻む場合、粘土を必要な大きさ・形に成型して、適度な柔らかさであればすぐに文字を刻めたでしょう。

ただし、あまり水分が多すぎると粘土が葦ペンにくっついてしまいます。陶芸でも、粘土がやわらかいうちに細かい細工をすると、道具に粘土が貼り付いてモソつき、うまくいかないことが多いのです。ある程度水分が落ち着く状態になるまで待ってから細工をすることでエッジの効いた結果となります。精密・鋭利な線を複数重ねて表現する楔形文字なら、なおさら粘土の適度な硬さは必要でしょう。

とはいっても、粘土板が作られていた地域は湿潤な日本とは異なり半乾燥地帯。冬は湿度40~60%ですが、夏になると湿度20~30%程度まで乾燥します。粘土の濡れすぎよりもむしろ乾燥しすぎを気にする必要があったでしょう。乾燥しすぎた粘土に葦ペンを押し付けると、そこからひび割れてポロポロとカスが落ちてきてしまいます。もっと乾燥が進むと、そもそも葦ペンを押し付けても硬すぎて跡が付きません。

現代では陶芸用粘土の乾燥しすぎを防ぐために、ビニールをかけておいたりするのですが、当時はビニールはありません。在庫としてストックしてある粘土の湿度管理は、壺などに入れて定期的に水をまいたりしていたのでしょうか。

現代のコピー用紙はそのまま放っておいてもすぐに使えますが、粘土板は言うなれば「生もの」。水分が多すぎても、乾燥しすぎても精度の高い文字記録が残せないため、こまめなお世話が必要だったことでしょう。

文字の深さ

現代の私たちが文字を読むときは、紙の場合でもデジタルの場合でも、背景との色のコントラストで文字を認識しますね。多くの場合、白背景に黒い文字という対局な色が使われます。白い紙に薄い灰色で文字が書かれていたとしたらとっても読みにくいですよね?

楔形文字は、適度に柔らかい状態の粘土に葦ペンの角を押し付けて刻みます。粘土は乾燥すると白っぽい灰色になります。粘土板の文字は、文字自体の色ではなく文字の窪みにできる影で読み取るのです。つまり、読みやすい粘土板とは、影が濃くはっきりと出るように文字を刻んだものということ。文字が浅いと、白い紙に薄い灰色で書かれた文字と変わりません。

では、実際どの程度くぼませてあるのでしょうか。手持ちの古代メソポタミアの粘土板で文字の深さを測ってみましょう。

樹脂粘土を平らにして、粘土板表面に押し付けて楔形文字の型を採ります。乾燥後、その型の平らな部分と、盛り上がった文字部分の高さを厚み計で測ってその差を求めます。

平らな部分が4.6ミリ、文字部分が6.2ミリでした。部位を変えると文字部分5.8ミリのところもあります。つまり今回計測した範囲内で、文字の深さは1.2~1.8ミリという結果でした。約1~2ミリの深さの窪みで文字を表現しているというわけですね。

干すか焼くか

さあ、文字入れが終わりました。陶芸だとこの後「焼成」の工程が入ります。さて、粘土板も焼いていたのでしょうか。

手持ちの粘土板は表面がツルっとしている部分もあって軽く焼成しているようにも見えるし、そうでないようにも見えるし・・・。どちらなのでしょう。

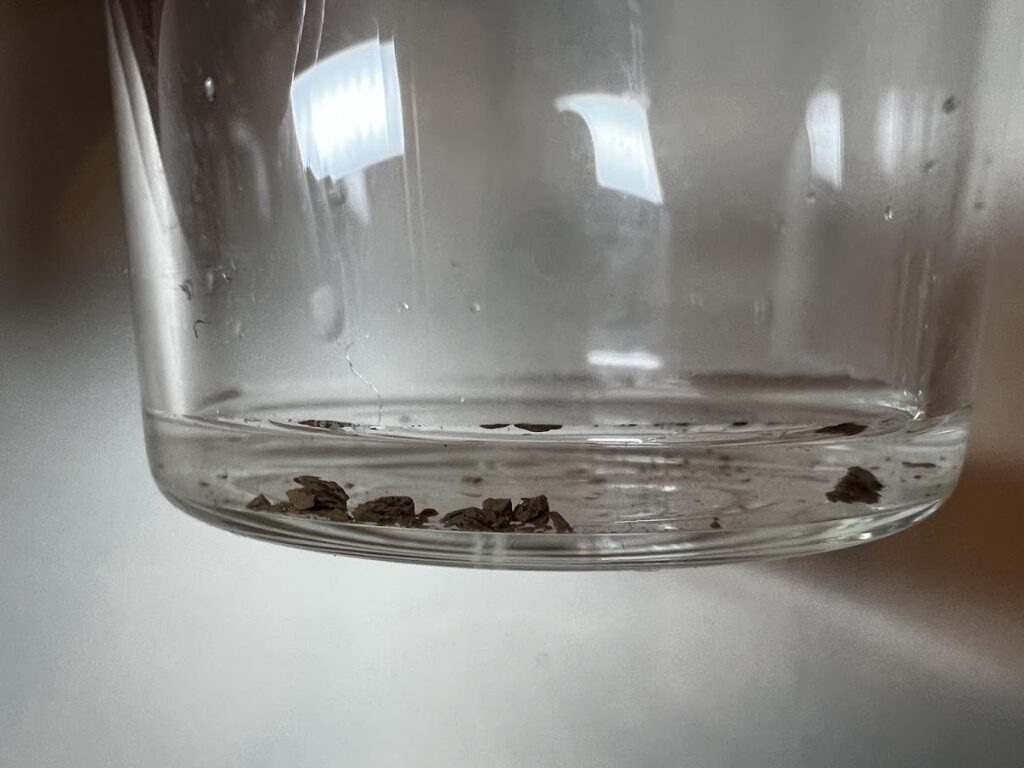

この粘土板は長年各地の講座や授業、展示のために持ち運んだせいで、何かの衝撃で2ミリほどの破片が生じてしまいました。これは好都合! 焼かれているかどうかの判断は、この破片を水に浸けてみればすぐにわかります。形を保てば焼成済み、崩れれば未焼成。

早速実験をしてみましょう。まずは破片をガラス管に入れます。水道水だと塩素など不純物が含まれていますので、それらの影響を排除するため、精製水を使います。さて、どうなるでしょう。

白っぽかった破片が、精製水を注ぐと黒くなりました。つまり、耐水性がなく、一瞬で水を吸ったということです。そして少し振ってみると・・・

砕け散る粘土

モロモロっと崩れました。つまり、未焼成の乾燥粘土だった、という結果です(もしくは極低温焼成)。

それにしても、焼き固めることのない乾燥粘土が、はっきり読める文字情報を残した状態で3800年間残っていることに改めて驚きを覚えます。地中に埋まっていても、雨が降ったら泥と化しますからね。メソポタミアは降雨量が少ない地域ですが、それなりに雨は降るので、壺に入れて保管してあったなど好条件が重なったのでしょう。

粘土を焼かない理由の一つは、貴重な資源をリサイクルするためだったようです(参考文献2)。特に、学校で使う粘土板などは、使った後で表面を濡らして別の文字を書いたり、あるいは全体を溶かして別の粘土板を作るということもあったとのこと。表層と中身の粘土がごちゃまぜになるので再度粒子分別をする必要はあったと思いますが、一から精製するよりも効率的ですね。

一方、記録や記念として残しておきたい粘土板は意図的に焼成されたり、あるいは保管庫自体が火災によって自然に焼成されるケースもありました。さらには、現代の発掘後に粘土板を安定させるために焼成することもあるようです(参考文献3)。

ただ、焼成を意図する場合は、粘土成型時によく練って中の空気を抜いておかないと、焼成時の高温で破裂をしてしまいます(陶芸でよく起こる事故)。

私も以前粘土板に楔形文字を刻んで、窯がないためキッチンの魚焼きグリルで焼いてみました。ところが、5分もたたないうちに「ポンッ」という破裂音が! 苦労して刻んだ楔形文字が、無残な破片になってしまった苦い経験があります。

古代において、王の文書焼成時に、窯係が「ポンッ」という音を耳にしたらきっと大いに青ざめることでしょう。それは仕上げを担当する窯係の責任ではなく、粘土成型係あるいは書記の練り不足の問題なのです。

貴重な文書に書く文章は徹底的に練り上げる必要がありますが、その文章を記す粘土も、文字通り徹底的に練り上げられているのでしょうね。

数千年の時を越えて語りかけるこの小さな粘土片には、人間の「書く」という営みの原点が凝縮されているのです。

その他の書写材について

パピルス紙の作り方: 羊皮紙工房のベランダで育てたパピルス草から、実際にパピルス紙を作ってみます。

蝋板(ワックスタブレット): 羊皮紙工房所蔵の2~3世紀ローマ帝国の青銅製スタイラス(引っ掻きペン)を基にしてスタイラスを作成し、蜜蝋で作った蝋板に文字を刻み、消すことを実践します。

古代ギリシャの陶片(オストラコン): 羊皮紙工房所蔵の紀元前6世紀と紀元前5世紀の古代ギリシャのワインカップ(キュリクス)を基に、実践を交えて陶片に文字を刻むということを検証します。

参考文献

- Uchida, E., Niikuma, D., & Watanabe, R. (2015). Regional Differences in the Chemical Composition of Cuneiform Clay Tablets. Archaeological Discovery, 3, 179-207. http://dx.doi.org/10.4236/ad.2015.34015

- Taylor, Jon, and Caroline Cartwright. “The Making and Re-making of Clay Tablets.” Scienze dell’Antichità 17 (2011): 545–556. Rome: Edizioni Quasar, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma.

- Mynářová, Jana. “Unveiling Materiality: Investigating Cuneiform Tablet Production Tradition in Egypt through Amarna Tablets.” Cambridge Archaeological Journal 34 (2025): 347–363. doi:10.1017/S0959774325000101. Charles University, Faculty of Arts, Institute of Ancient Near Eastern Studies, Prague.