羊皮紙工房所蔵の羊皮紙の楽譜や典礼書をご紹介します。

教会や修道院で聖歌を歌うために楽譜も羊皮紙に記されました。多くの場合、複数の歌い手が同時に見ることができるように大判となっています。

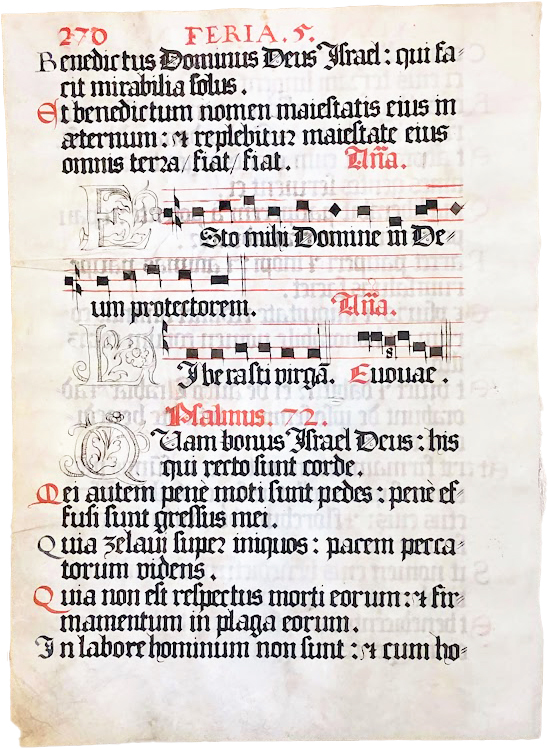

初期の楽譜 交唱聖歌集

14~15世紀頃

黒色四角譜初期のネウマ譜です。譜線は四線で、ラストルム(熊手型ペン)という道具を使って並行に引かれています。当時はペン先が平たい羽ペンで音符を書いていたため、音符が四角いのですね。

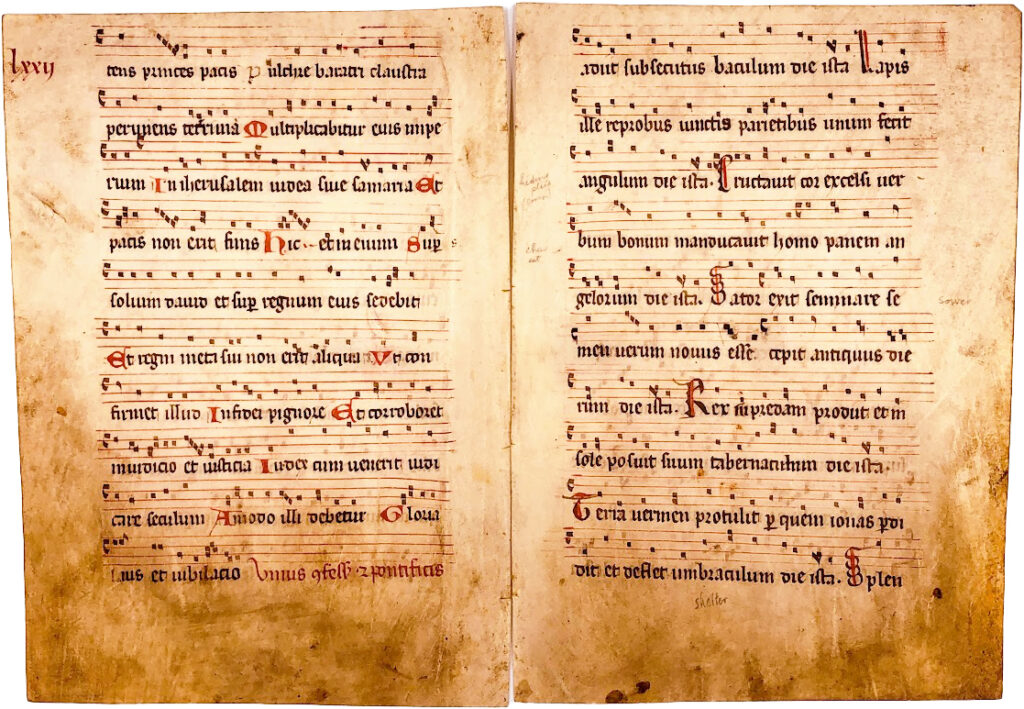

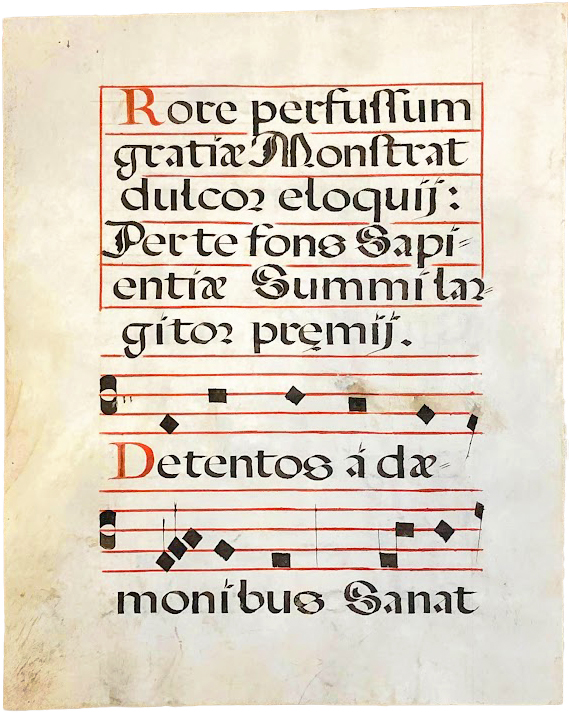

聖歌集 1450年頃 イギリス

麗しき聖母

「キリストの母である貴女に祈ります。哀れみ深い聖母よ~」

皆が見るための大型の交唱聖歌集ではなく、個人用の聖歌集です。

音符は通常の羽ペンで書かれています。この楽譜でも譜線は、真ん中の線の間が他の上下よりも広く、それがすべての段で同じパターンであるため、ラストルムで引かれていることがわかります。

典礼書 1520年頃 イタリア

典礼書の聖歌部分です。イニシャルは彩色が施されていませんが、これは制作途中ではなく、「アウトラインイニシャル」という完成形です。彩色のコスト削減を狙った方法といわれています。

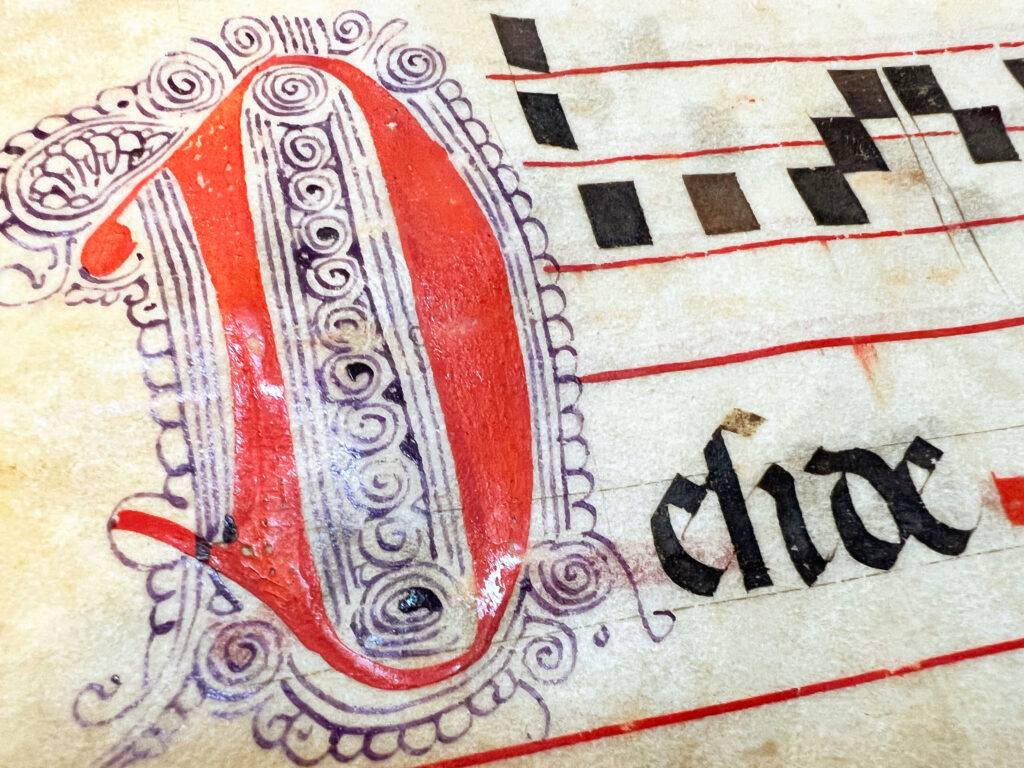

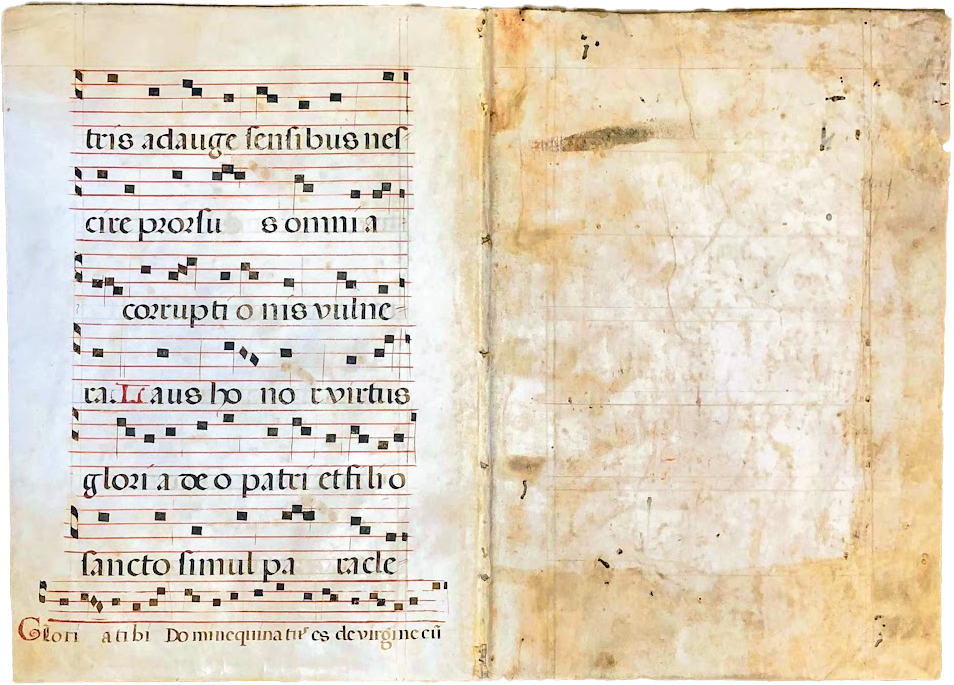

交唱聖歌集 1520年頃 イタリア

もともと冊子になっていた最後のページです。見開きの右ページが汚れているのは、製本の表紙板に貼り付けられていたから。

最後のページでスペースが足りなくなったのか、それとも後から無理やり追加したのか、最下部に「Gloria tibi Domine~」(主に栄光を)の部分がキツキツになっていますね。

楽譜をよく見ると、記譜の間違いを削って書き直しているところが複数見つかります。裏表で6か所ほどもあるのです。ほとんどが「クリマクス」といわれる3音符連続下がるパターンを書いてしまう間違い。消される前の音符は削った後もかすかに残っており、楽譜書記の脳内で再生されていた音楽がどのようなものだったかが読み取れます。

ちなみに、このような聖歌集では、冊子の後の方に行くに従い、間違いの数が多くなるという研究論文もあります。きっと疲れてくるのでしょうね。

科学分析が明かすこと 15世紀スペイン楽譜

この楽譜に使われている素材について、2019年に東京藝術大学文化財保存修復センター準備室において可搬型蛍光X線分析装置(XRF)を使った組成分析を実施していただきました。

その結果、何も書かれていない羊皮紙部分からは、主に次の元素が検出されました。

塩素(Cl)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、鉄(Fe)、硫黄(S)、ケイ素(Si)

検出されたこれらの元素は、羊皮紙作りの工程や材料に深く関わりのある鉱物です。

譜線などに使われている赤では水銀(Hg)が突出しており、その次に硫黄(S)が多く検出されたため硫化水銀(II)であるバーミリオン(HgS)が使われていると考えられます。辰砂という岩石も同じ硫化水銀(II)ですが、天然物は高価でめったに使われません。水銀と硫黄を混合して加熱した人工顔料で、当時すでに多用されていたバーミリオンの可能性が高いでしょう。

黒い音符と文字からは、鉄分(Fe)と硫黄(S)が検出されたため、硫酸第一鉄(FeSO4)を使っている「没食子インク」(虫こぶインク)と推定されます。

没食子インクには、色を濃くするためにススが混ぜられることもありますが、蛍光X線分析ではススの成分である炭素(C)は検出スペクトルが弱すぎて測定ができません。中世写本で使われた炭素系黒顔料としては動物の骨を焼いて作るボーンブラックがありますが、この顔料が混ぜられている場合はカルシウムとリンが検出されます。この写本ではリンが検出されなかったため、少なくともボーンブラックは使っていないと考えられます。カルシウムは検出されましたが、おそらく下地の羊皮紙のものでしょう。

インクからは亜鉛(Zn)も検出されています。これは、硫酸第一鉄に混入している不純物で、採掘される鉱山により異なるようです。

紫と黄色では鉱物元素が検出されなかったため、染料が使われているものと推定されます。紫はフォリウムまたはオルセイン、黄色はスティル・ド・グランなどが考えられますが、特定には別途組成分析が必要となります。

組成分析:東京藝術大学文化財保存修復センター準備室(2019年)

参考文献:

Gerken, Mareike, et al. “Visualising iron gall ink underdrawings in sixteenth century paintings in-situ by micro-XRF scanning (MA-XRF) and LED-excited IRR (LEDE-IRR)”, Heritage Science. Springer Nature, 2022.

Wouters, Jan, et. al. “Evaluation of Methods for the Microanalysis of Materials Added to Parchment”, Rene Larsen (ed), Microanalysis of Parchment. Archetype Publications, 2002.

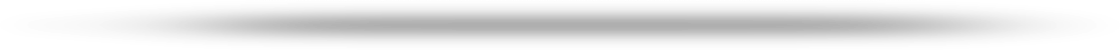

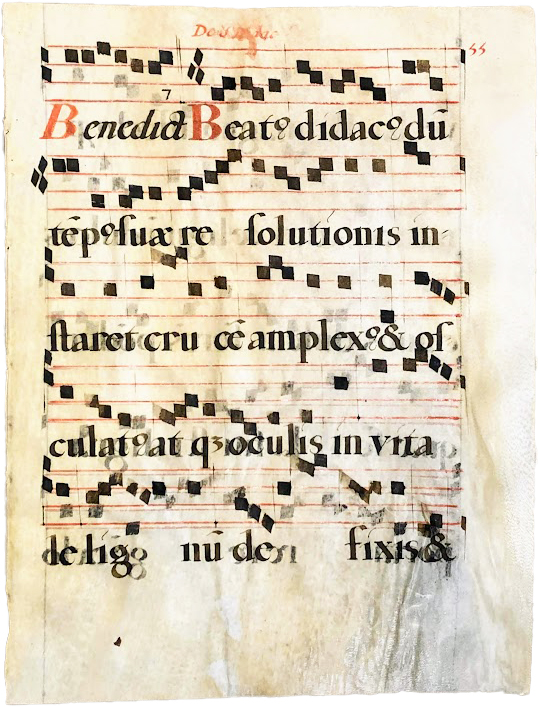

交唱聖歌集 1609年 スペイン

イニシャルに顔が書いてある楽譜です。このような顔つきイニシャルは楽譜でごく一般的に行われました。多くはしかめっ面をした男性なのですが、このようなチャーミングな顔は珍しい例です。羊皮紙作りの際に穴をふさぐために縫い付けてある痕も見えます。

交唱聖歌集 1600年頃 スペイン

黒色四角譜のネウマに、音の長さの要素が加えられ、ドゥクトゥスよりも短いセミドゥクトゥスなどが誕生しました。ドゥクトゥスなどの音符が書かれている楽譜です。

音符書記がトランスポジションのミスをして削って書き直した跡が見えます。

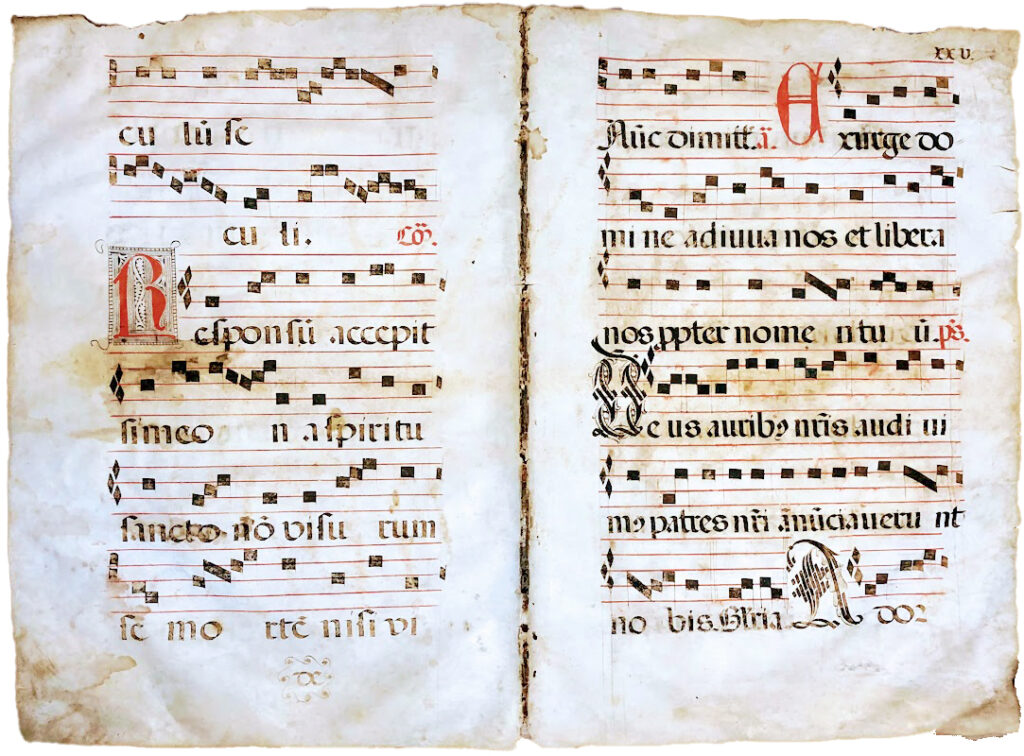

交唱聖歌集 1500年頃 イタリア

「主よ、立ち上がり、あなたの御名のために私を助けてください」

1頭分の羊皮紙からどのように取られているかがわかる見開きの写本です。

よく見ると、毛側には横に走る背骨の跡、上下には脇腹に特徴的な毛穴が見られます。

肉側には、あばら骨の跡が見られます。1頭分を横半分に折った形となっています。

交唱聖歌集 1580年頃 南ドイツ(手漉き紙)

この地域特有のHufnagel(蹄鉄クギ)型の音符が使われています。

大文字のイニシャルが入る箇所は空欄になっているか、イニシャルの下描き、イニシャルの指示文字が入っています。楽譜制作の過程がわかる珍しい写本です。

交唱聖歌集 1600年頃 南フランス

下のほうが半透明になっている羊皮紙に書かれているため、裏の音符が透けて紛らわしい楽譜です。

上書きされた楽譜(パリンプセスト)

1493年にニュルンベルクで作られた楽譜です。よく見ると、薄い茶色になっている音符と文字が見えますね。これは、書かれていた曲がすべて消された跡。

修道院や教会において、礼拝の仕方は次第に変わっていきます。それに対応するために聖歌を新しくすることも。その際に、新しい楽譜を作るには時間とお金もかかるため、古くなった曲を削って新しい曲を上書きするのですね。この、「古い文字を削って新しい文字が上書きされた羊皮紙」のことを、「パリンプセスト」と呼びます。

上書きされた歌詞(黒い文字)

Gloria tibi trinitas aequalis una deitas et ante omnia saecula et nunc et in perpetuum

三位一体、平等、唯一の神であるあなたに栄光あれ、そしてすべての時代の前に、そして今、そして永遠に

消された歌詞(薄い茶色文字)

Gloria perpes honor tibi sit o trina potestas laus iugis et virtus eadem commune trophaeum personet et concors heros concentus in aevum.

栄光と名誉が永遠にあなたにありますように、おお、三位一体の力、私はあなたを賞賛します ~

聖霊降臨祭の次の日曜日が三位一体主日で、そのときに歌われる交唱聖歌(2つの合唱隊が交互に歌う)です。筆跡を見ると、同じ書記が書いたものと思われます。それほど入念に消しておらず、最低限の削りです。

新旧の聖歌とも同じ三位一体主日に歌われるもの。直前の赤字「賛歌の交唱聖歌」という文言は変えられていません。

消された楽譜では、セミブレビスや、2音の上昇ポダトゥス、クリヴィスなどやや複雑な音符を使っているようですが、上書きされたものは、プンクトゥムとヴィルガなど1音ネウマの単純な音符となっています。

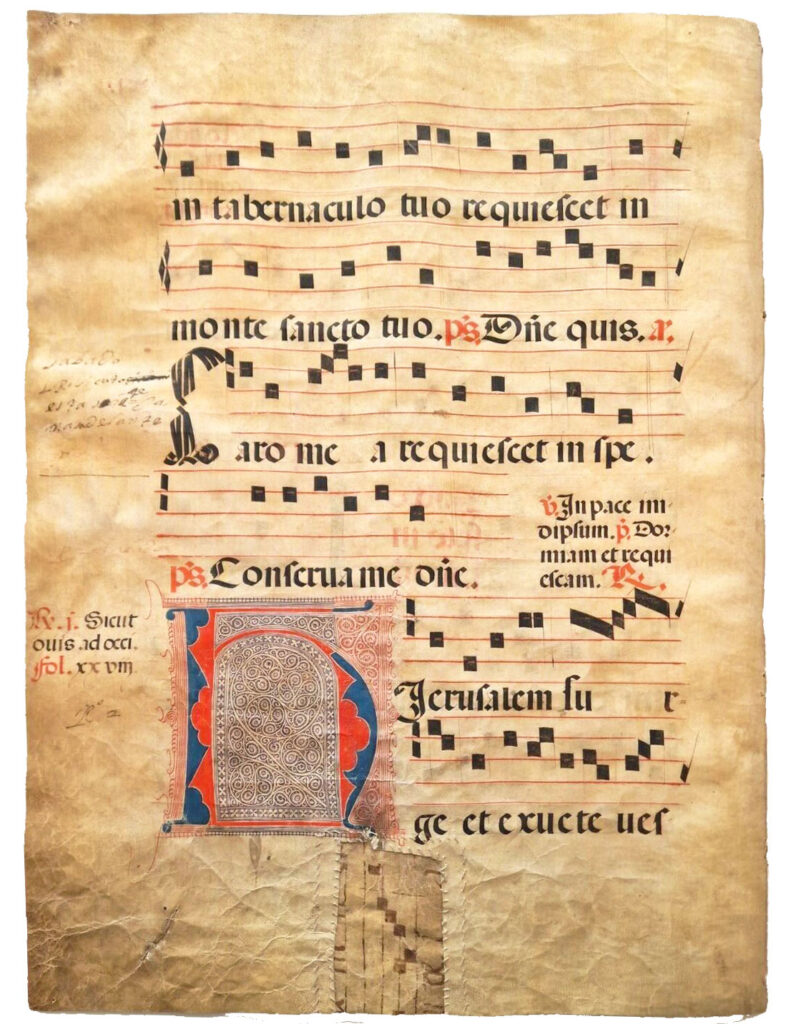

楽譜の中の楽譜

「楽譜の中の楽譜」と聞くと、何か名曲が書かれているかと思われるかもしれません。この16世紀の楽譜はその名の通り、楽譜の中に別の楽譜があるのです。破れた楽譜を、別の古い楽譜を糸で縫い付けて修復してあるのですね。

本体はラストルムという五線譜引き専用のペンを使って平行に譜線が引かれていますが、修復用のものはフリーハンド。記譜練習用のものだったのでしょうか。